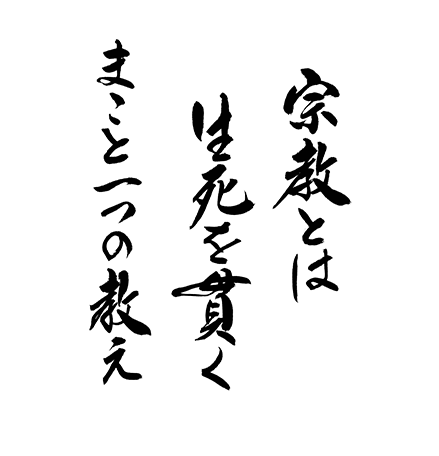

2025年 表紙の法語・法話

Religion surely is a guide for one to cope with living and dying.

中西 智海

法話

「死んだらおしまいですよね。生きているうちが花ですね」 ご法事の際に、参加者から聞こえてきた「ホンネ」です。 世の中では「よりよく生きる」ことがもてはやされ、死を遠ざけ、目を背けていることが多いようです。でも、死を見つめなければ、本当の生もわからないのだと教えてくれるのが、宗教ではないでしょうか。

「蟪蛄は春秋を識らず」とは、中国の思想家 荘子が残した言葉だそうです。夏の暑い季節に地中から這い出て成虫となるセミ(蟪蛄)は、春と秋を知ることはない、と仰せになりました。それを受けた中国の高僧 曇鸞大師は「この虫あに朱陽の節を知らんや」(『註釈版聖典七祖篇』98頁)と続けられたのです。つまり、春と秋を知らないセミは、夏(朱陽)が夏であることさえも知らないのだ、という譬えです。

曇鸞大師は、セミをバカにしているのではありません。私の姿を言い当てておられるのです。私のいのちがどこから来て(春)、どこへ行くのか(秋)を知らないままに人生を過ごすのであれば、人生の意味(朱陽)を知らないままに、虚しい人生となってしまうとおっしゃるのです。

私の日常では、生きていることが当たり前で、死は不幸にも突然にやってくるのだと思い込んでいます

「生は当然、死は突然」

というのが、私の握りしめた「モノサシ」です。

しかし、仏法に照らされることで、そうではない「モノサシ」が示されるのです。不思議なご縁が重なり合い、人として誕生することができた私であると同時に、この世の縁が尽きたならば、いのち終えていくことは必然なのでありましょう。

「生は偶然、死は必然」(金子大榮師)

という、私のいのちのありようを、仏法は教えてくださいます。まさに「生死一如」であり、生も死も分け隔てできず、どちらも私のいのちの現実であることを知らされるのです。

残念ながら、私たち人間の限定的な知識の積み重ねでは、このいのちの行き先はわかりません。だからこそ、釈尊が説かれた仏法を聴き、人知を超えた救いのはたらきを聴かせていただくのです。

自ら迷いを断ち切って、生死を超える道を歩みなさい、という仏道もありますが、親鸞聖人がお示しくださった他力念仏は、私に迷いを断ち切りなさい、自分で生死を乗り越えなさいという仏道ではありません。

苦悩と迷いを抱えて生きる私に「かならず救う、われにまかせよ」との願いを「南無阿弥陀仏」に仕上げてくださいました。

称えるまま、聞こえるまま、ずっと私に寄り添い続け、この世の縁が尽きる時には、かならず浄土に生まれて、仏と成らせていただく。

生死を貫くまことの教えは、南無阿弥陀仏と仕上がって、すでに阿弥陀さまから届いているのです

朝戸 臣統(あさと たかつな)

本願寺派布教使、仏教婦人会総連盟講師、布教使課程主任講師、岐阜県高山市神通寺住職

- 本願寺出版社(本願寺派)発行『心に響くことば』より転載

- ※ホームページ用に体裁を変更しております。

- ※本文の著作権は作者本人に属しております。