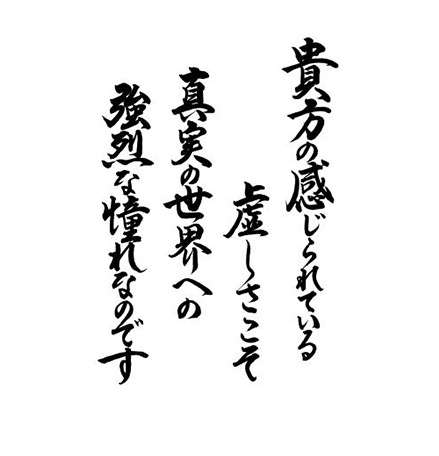

2024年 12月の法語・法話

That empty feeling inside is just our heart yearning for that truly real world: the Pure Land.

米沢英雄

法話

この法語は、『同朋』(東本願寺出版)1967年9月号の中で、米沢師が「若き友へ」と題した寄稿文に出てきます。若き青年が一流会社へ就職し三年が経ち、「この頃毎日、空虚を感じている」というお手紙に対して返信された中での言葉です。

1967(昭和42)年は、日本の高度経済成長期の真っ盛りでありましょうか。その頃、この青年は今の今まで努力を惜しまずに頑張ってきたに違いありません。しかし、頑張っても頑張っても落ち着くところがない。次から次へと課題が押し寄せ、心から安心できる場所が見えない中で空虚さを感じずにおれなかったのです。それは世間の価値観に翻弄され、もがき生きようとする中に、芽生えだした世間や自分自身に対する違和感でもあったことでしょう。そのような状況で、「今こそ方向転換のチャンスだ」と見たのがこのお言葉なのだと思います。

私たちは、どのような職業に就くにしても、この身を持ってこの世を生きる時、自分の能力が試される場を頂くことになります。私は、22年前、全く知らぬ地で入寺(現在の寺)しました。お寺には様々な行事がありましたが、その中に、入寺する前には聞かされていなかった日曜学校もありました。義母から、「貴方ならできるでしょう。さあどうぞ」といきなり手渡されたのです。

義母である「女先生」の後任として突然現れた私に、子どもたちは戸惑いもあったのでしょう。「デシ」というあだ名を付けられました。女先生の後任で、子どもたちよりも日曜学校の後輩であるがゆえ〝弟子〟にはちがいありません。それからというもの、道すがら子どもたちに遭遇した際は、「デシ!」と犬を呼ぶように呼び捨てをくらう。私はこの呼ばれ方にすごく傷つき、やりきれなさを伴う虚しさが込み上げてくる思いを経験したのでした。住職として日曜学校を荷負おうとしているのに、私の思いとは反し、「認めてもらえない存在」という烙印を子どもたちに押されたようで大変落ち込みました。

米沢師は寄稿文の中で、「私たちのもっとも捨てがたいものは、(中略)自惚ごころでありますが、(中略)これを捨て得たとき、もっとも大切な願いである、心やすらかな真実の国へ生まれる」とも書いておられます。虚しさを感じたということは、自身の自惚れに気づき、本当の自身の姿を知る機会であったのです。私においては、「デシ」と呼ばれることの虚しさとは、他者(子どもたち)に尊厳を見出すことができない状況で、自尊心という名の我が身の可愛さでしかありませんでした。つまり、そこには他者がいるにもかかわらず他者存在が欠落していたのです。他者を尊厳ある人と見出せた時こそ、心安らかなる真実の国へ生まれ、「不真実」と如来より言い当てられた私の歩みが始まります。

子どもたちが尊き他者としてこの私に迫ってきて22年、今も日曜学校は続いています。お互いを丸ごと認め、そして我が身自身を知らされる場が日曜学校でした。それはどこまでも、「他と比べることのない尊いいのちの場を今ここに開いてゆきたい」との願いを宿すと同時に、自分の至らなさを気づかせていただく道場でもあったのです。

芳原 里詩(よしはら さとし)

1963年生まれ。小松大聖寺教区第1組妙德寺住職。

- 東本願寺出版(大谷派)発行『今日のことば』より転載

- ※ホームページ用に体裁を変更しております。

- ※本文の著作権は作者本人に属しております。